トピックス 2013年07月号

ツクルイ送電線のマナウス開通

(1)マナウス市が抱えるインフラの課題の一つに、電力供給の問題がある。マナウス市における電力供給を管理するアマゾナス・エネルジーア社によれば、現在、マナウス市の消費電力は、約9割が市内の火力発電所から、残りは市から約150キロ離れたバルビーナ水力発電所からの送電でまかなわれている。しかし、火力発電の2割程度は民間企業に頼っていることや、市内の火力発電所の発電容量が限界であること、また市内の電力需要が年6%の割合で増加し、2017年には現在のアマゾナス州全体の発電容量(1700MW)を超えること等から、電力の安定供給が急務となっている。また、ブラジル全体の発電量の8割が水力発電由来であるのに比べ、マナウス市がディーゼルや天然ガスによる火力発電に消費電力の大部分を依存している状況は、燃料に高いコストがかかると同時に、環境への影響が大きいとして従来から改善が求められてきた。

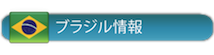

(2)このマナウスの電力事情は、連邦政府主導の成長加速計画(PAC)2により、改善の兆しが見えている。PAC2には、マナウスで行われるW杯の4試合の実施・メディア中継に不可欠な電力およびインターネット環境を整備するため、ツクルイ水力発電所(パラー州)からマナウスおよびアマパー州州都のマカパーを繋ぐツクルイ送電線敷設が含まれており、本年6月時点で事業のほとんどが完了している。6月初旬には実際に送電線の試運転が実施され、近日中にもマナウス市内へのツクルイからの電力供給が開始するとみられている。

図1:ツクルイ送電線敷設計画

ツクルイは、パラー州州都ベレンの南約290キロ、トカンチンス川の上流に位置する水力発電所で、国営の北伯電力公社(Eletronorte)により建設された。1975年の着工後、1984年に営業が開始され、現在の発電能力は8,370MWとイタイプー発電所に次ぐブラジル第2位の規模を誇る。アマゾナス・エネルジーア社によれば、ツクルイ送電線の開通後、市内の火力発電は段階的に減少させる計画であり、発生するCO2の削減につながるため、マナウス市はよりクリーンなエネルギーを享受するようになる。

(3)また、送電線の開通により、マナウス市は全国電力統合システム(SIN)に接続されることとなる。現在、マナウスおよびアマパー州の州都マカパーでは、全国電力統合システム(SIN)に接続されていない独立の送電網が使用されているため、従来より、同システムへの接続に対する根強い要望があった。SINとは、ブラジル全土200社以上の電力会社が加盟する送電網で、約97%の発電施設が接続されており、全国5カ所に設置されたコントロールセンターが発電量と消費電力を常にモニタリングし、安定した配電環境を保証するシステムである。ツクルイ水力発電所はSINに接続されているため、今後は国内の他地域との間で電力の移動ができるようになり、発電量の多い雨期には電力を南伯等に送り、反対にダムの水量が少ない乾期には他地域から電力を配分するといったことが可能になる。また、現在アマゾナス・エネルジーア社がもつ発電容量1,700MWに加えて、ツクルイ送電線が開通後はさらに1,800MWが加わり、人口の増加や複数の大型ショッピングの建設、サッカーW杯の開催等で増えるとみられる電力需要をカバーすることとなる。

(4)更に、送電線の開通により送電線が通過する地域(パリンチンス市、イタコアチアラ市等)にも安定した電力が供給されるようになるほか、送電線にはインターネット用の光ファイバーケーブルが併設され、携帯電話会社のTIMおよびVIVOが新たにマナウス市におけるインターネットプロバイダ事業への参入を表明していることから、インターネットサービスの向上と価格の低下が期待されている。

図2:全国電力統合

システム(SIN)

内政

ブラジルにおける大規模抗議デモの動き

- 1.これまでの経過

(1)今次抗議運動の発端は、サンパウロにおけるバス代の20センターボ(約10円)の値上げをはじめとした公共交通機関値上げに対するデモであった。その後、ブラジルがコンフェデレーションズ・カップ開催による世界的な注目を受ける中、公共投資への批判とワールドカップ・インフラ投資への浪費への批判へと発展し、抗議デモ運動は急速に国内外への広がりを見せ、6月20日には、全国約100都市においてデモが行われ、サンパウロ市で約35.6万人、リオデジャネイロ市で約30万人、ブラジリアで3万5千人等計約100万人が参加するという伯史上最大規模の大規模デモとなった。

(2)サンパウロ市における公共交通機関の値上げは単なるきっかけに過ぎず、抗議運動は、公共交通機関の運賃値上げへの反発のみならず、税金の無駄遣い批判、汚職への反発、憲法改正案PEC37(監察から捜査権を奪うもの)への反対等、伯社会の現実に対する不満を背景に種々雑多な主張に発展しており、デモの目的、主張が何ら事前に整理されないままにデモ行進が実施されている。

- 2.政府等の対応

(1)今次デモは十分組織されたものではなく、反政府やルセーフ大統領妥当を目指したものではない。その主張及び要求内容も、1983年の「Diretas Ja(直接大統領選の実施を要求)」や1992年のコロール大統領弾劾を求めるデモと異なり、特定の要求ではなく、一般的な公共サービスへの不満、汚職等への批判を述べたものであり、ルセーフ大統領をはじめとする政府側でさえ、本件抗議活動の性格を理解し、いかなる対応を取りえるかを検討するのが困難であったと指摘されている。政府が何につき誰と交渉すべきかが明確にならないのが今次デモの大きな特徴である。バス料金値上げについて即座にサンパウロやリオ等の関係都市で撤回された。

(2)このため、ルセーフ大統領もローキーで対応していたが、デモの規模が大きくなり過激化したのを受けて、21日夜、テレビで国民に向けたメッセージを発表し、民主主義の力強さと若者の熱意を評価し、他方、一部の少数による暴力行為は許してはならず、秩序は守らなければならないと述べた。また、24日、(ア)経済の安定化とインフレ抑制のための財政責任の徹底、(イ)制憲議会設立のための国民投票実施を含む政治改革、(ウ)外国人医師導入、医学部増強などによる保健分野の改善、(エ)500億レアルの新規投資による公共交通の改善、及び(オ)石油からのロイヤルティの100%の教育への充当等による教育の改善の5つの柱を基準とする大協約(Grande Pacto)を発表した。

(3)また、伯連邦下院も、25日深夜、急遽、大規模抗議デモの主要な要求の一つであった連邦監察庁(Ministerio Publico)から捜査権を奪うこととなる憲法改正案(PEC37)を採決に付し、圧倒的多数の反対により否決したほか、ルセーフ大統領が提案した石油ロイヤルティ収入を全て教育に向けるための法案も急遽採決に付し、ロイヤルティ収入の75%を教育、25%を医療に充てることに修正の上で可決した。さらに、連邦最高裁(STF)は、公金横領の罪で有罪が確定していたドナドン下院議員(PMDB)の身柄拘束及び刑務所への収監を決定した。

(4)(ルセーフ大統領による)制憲議会設立に向けた国民投票の実施提案については、直後に各方面からの批判が相次いだため、ルセーフ大統領は、制憲議会設立の追求ではなく、選挙制度を中心とした政治改革についての国民の意見を問う国民投票を行うべく、7月2日、議会に正式に提案を行った。これに対し、野党等は国民の関心をそらすためのものであると批判しているほか、与党内においても、来年10月の選挙への適用は手続き面及び費用面から非現実的であると見る向きも多く、実現の見通しは不透明な状況にある。

- 3.影響・今後の見通し

(1)若者を中心としたデモの規模は縮小傾向にあるが、一方で、労働組合を中心とした各種団体がストライキ実施の動きを見せており、抗議デモ運動との関係上、大規模なものとなるかどうかは留意する必要がある。

(2)デモの継続で懸念されるのは、一部による破壊活動や犯罪行為であるが、デモに起因する暴力行為や破壊活動については、日頃から治安の悪さに苦労している国民の目も厳しく,社会全体の反感を買うものと思われる。

- 4.政権支持率

(1)6月27日及び28日に実施された最新の世論調査では、大規模デモが本格化する前に実施された調査と比較すると、ルセーフ政権の支持率が僅か3週間で27ポイント急落し、30%となり、政権発足以来最低を記録した。ルセーフ大統領に対する10点満点による評価も前回の7.1から5.8に落ち込み、これも政権発足後最低水準となった。政治改革に関する国民投票等への対応も論争を巻き起こしており、今次デモの政治的な影響は引き続き注目される。

(2)なお、ルセーフ大統領の大規模デモに対する対応に関しては、38%が「普通」、32%が「非常に良い・良い」、26%が「悪い・非常に悪い」、4%が「分からない・無回答」と答えている。また、ルセーフ大統領が実施を主張している政治改革に関する国民投票に関しては、賛成が68%、反対19%、分からないが14%となっており、国民の過半数は賛成しているとの結果が出ている。

Copyright © 2012 - Embaixada do Japão - Todos os direitos reservados