トピックス 2012年5月号

- アマゾナス州の石油・天然ガス事情

- 東日本大震災一周年日伯友好連帯月間

- 古川国家戦略大臣の訪伯

- 外交(クリントン米国務長官の来訪)

- 内政(ルセーフ政権の支持率、ブリゾラ・ネット下院議員の労働雇用大臣就任)

アマゾナス州の石油・天然ガス事情

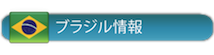

ブラジルではリオデジャネイロ州やエスピリトサント州が産油地として知られているが,アマゾナス州でも昨今石油・天然ガス開発が注目を集めている。国家石油庁(ANP)の発表によれば,州内を流れるソリモンエス河とアマゾン川底には,2億114万バレルの石油と945億㎥の天然ガスが埋蔵していることが判明し,アマゾナス州での採掘ブームは今後数年続くと見られている。

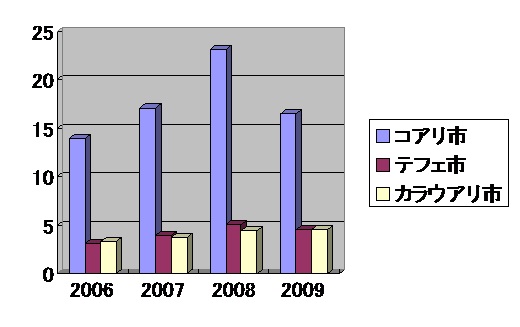

アマゾナス州における石油・天然ガスの探鉱の歴史は古い。20世紀に入り,アマゾンに一大バブルをもたらしたゴム景気が過ぎ去ると,1917年にアマゾン川流域の初の石油埋蔵量調査が行われた。その後50年代から複数の油田が発見されていたものの,どれも埋蔵量が不足していたため,本格的な採掘が開始されたのは,1978年にカラウアリ市で天然ガスが発見されてからである。1986年にはコアリ市を流れるウルク川で良質な石油・天然ガスが発見され,翌々年に商業ベースでの採掘が始まると,2006年から2009年にかけてコアリ-マナウスを結ぶガスパイプラインが建設される等,特段の産業をもたない同地域にとってバブルともいえる経済効果をもたらしてきた。

石油・天然ガスがアマゾナス州の経済に与える影響は大きい。石油・天然ガス部門だけで州税である商品・サービス流通税(ICMS)の22%を占める。また,州内の経済活動のほとんどをマナウス・フリーゾーン(ZFM)域内の工業に依存する同州にとって,これらの地下資源は重要な地方の収入源であり,地方と州都マナウスとの経済格差を埋める唯一の手段となっている。それは各都市の域内GDPに如実に表れており,現在調査が進められているテフェ市,カラウアリ市では一人当たり域内GDPが4,500レアル前後であるのに対し,86年から石油の採掘が始まったコアリ市では16,400レアルと,4倍近い差がある。石油・天然ガスの生産が開始されると,建設業や物流といった周辺ビジネスにも活気が生まれることから,各都市は商業ベースでの採掘開始を切望している。

石油・天然ガスが自治体にもたらす経済効果の例を挙げると,アマゾナス州州都のマナウスから約600キロ離れたテフェ市の場合,地域経済は市役所をはじめとする公務員の給料が循環することでなりたっており,他は材木や果実などを売りながらボルサ・ファミリア(ブラジル政府生活保護)を受け取って生活する家庭がほとんどであった。しかし,2011年にHRT Oil&Gas社が油田調査に訪れると,街の様子は一変した。同社は探鉱のため何百人もの地元住民を雇用し,ホテルは常時報道関係者で貸切り状態になり,HRT系列の航空会社がテフェ市の空港に就航,同社社員のためのアパート建設ラッシュが起きている。 HRT社がテフェ市で採掘した7か所の油井のうち,4か所で石油が見つかっており,またペトロブラス社も国内の油田の平均を上回る生産量の油井を発見している。住民が石油にかける期待は日に日に大きくなり,既にテフェ市では経済関係者が,配分が見込まれるロイヤリティの分配について検討を開始,ジュシマール・ヴェローゾ現市長も「ロイヤリティに期待しすぎるのは禁物であるが,もし実現すれば教育と第一次産業の育成に投資したい。またロイヤリティを管理できる体制構築も必要」と述べている。

石油・天然ガスの発見により雇用が増え,地域経済が潤う一方で,もたらされる弊害も大きい。農村部の住民が石油関連企業に従事し始めると,農村部が過疎状態になるだけでなく,あらゆる農作物の生産が停止する。そのため食料を主に近郊都市からの輸入に頼ることとなり,物価が上昇する。また住宅投機熱が高まり生じる建設ラッシュが無秩序な都市開発を誘発する。また,ロイヤリティについても市の貴重な収入源となる反面,汚職の温床となってきた歴史がある。アマゾナス州で2番目の経済都市であるコアリ市では1986年から石油発掘が始まり,平均して年4000万レアルのロイヤリティが支払われているが,同地域での石油の歴史は汚職の歴史でもあるといえる。1986年以降就任した6人の市長のうち,3人が汚職で有罪判決を,他1人が資格剥奪判決を受けており,市長自身が指揮して汚職組織にペトロブラスから支払われたロイヤリティの一部を横流ししていた事例もある。現職市長にも既に2度汚職に関する調査委員会が組織されているが,こういった状況はブラジル国内の産油地に共通の問題となっている。

地域住民も葛藤を抱えている。マナウスから約800キロ離れたカラウアリ市では,1970年代からペトロブラス社による石油・天然ガス開発計画が始まり,80年代前半には「天然ガスの首都」と呼ばれるほどの開発ブームが到来した。しかし,その後1986年にコアリ市近郊のウルク河で石油が見つかると,ペトロブラス社は方針を転換。カラウアリ市での開発計画を停止した。同市は大不況に陥り,3年間で2千人から8千人に増えた都市部の人口と,それに伴う無計画な都市開発が大変な混乱をもたらす結果となった。それから四半世紀年を経て,同市では現在HRT社により再び石油開発計画が進行しており,市民の期待も高まりつつあるが,前回の開発ブームを知る年代は警戒感をもってこの事態を受け止めている。

カラウアリ市の例は,アマゾナス州の経済で繰り返されてきた,一次産品によるバブルとその衰退に伴う不況期というサイクルの縮図といえる。小さな村に過ぎなかったマナウス市の発展の基礎をもたらしたのはゴム景気であった。それもマレーシア産のゴムの台頭により1910年以降は衰退の一途をたどる。しかしその後,アマゾナス州に入植した日系移民がジュート生産を成功させ,当時は輸出に頼っていたコーヒー豆の輸出に欠かせない袋をすべて国産でまかなえるほどの発展をとげた。ただしそれもビニール製の袋にとって代わられ,その後州の経済は停滞していく。それ以降,アマゾナス州の経済が復興するのはマナウス・フリーゾーンが機能し始めた1970年代のことであった。

ゴムやジュート生産の教訓を生かすためには,石油・天然ガス開発に伴う今後の好景気やロイヤリティで得た利益を地域のインフラ整備や教育に充て,持続可能な開発を実現していくことが求められている。農村部住民が農業を続けていけるような補助金制度等,石油・天然ガス開発が中止された際のインパクトを最小に抑えられるような行政が必要とされている。

(図1)北部・アマゾナス州地図

(図2)アマゾナス州各市の域内GDPの推移

東日本大震災一周年日伯友好連帯月間

- 東日本大震災一周年,日伯友好連帯月間の開催

東日本大震災の発生から1年を迎えた平成24年3月,在サンパウロ日本国総領事館は国際交流基金サンパウロ日本文化センターとの協力の下,サンパウロ市において,「東日本大震災一周年,日伯友好連帯月間」としてさまざまな復興関連文化事業を開催した。

一連の事業は,復興への着実な日本の取り組みを紹介するとともに,東北地方の魅力を発信し,また,同事業を通じてこれまでの日系社会を含むブラジルからの暖かい支援と連帯の意への日本政府からの感謝を伝えることを目的とする。

本件事業はテレビ,新聞等の伯メディアにも大きく取り上げられ,日本国民の復興へのたゆまない努力と日伯の心の絆に焦点を当てた事業として好意的に報じられた。

- 各事業の概要

ブラジル各地の公館において震災復興写真展,震災復興関連映画の上映等を実施した。在サンパウロ日本国総領事館における取組は次のとおり。

(1)震災復興写真展~「日本の再生:ありがとう,ブラジル!」~

①3月1日(木)~18日(日)(サンパウロ州政庁・バンデイランテス宮)

②3月10日(土)~ (メトロ駅構内(Alto do Ipiranga,Bras駅等))

東日本大震災直後の復興状況の写真を展示し,日本の復興への取り組みや東北地方の魅力を発信。

写真を鑑賞する学生たち(バンデイランテス宮)

写真を鑑賞する学生たち(バンデイランテス宮)

メトロ駅構内の展示

メトロ駅構内の展示

(2)東北郷土料理デモンストレーション・日本食お手前講座

①3月12日(月)(SENACアクリマサン)

②3月15日(木)(ブルーツリー・ファリアリマ・ホテル)

仙台在住の蕎麦職人・森浩一シェフを招へいし,蕎麦打ちの実演・講義を実施。森シェフによる被災体験と復興状況の講演。東北地方の食文化の魅力を発信。日本料理の作法に関する講義も実施。

Bandのインタビューを受ける仙台のそば職人森浩一氏

Bandのインタビューを受ける仙台のそば職人森浩一氏

2回のデモンストレーションに200人が参加

2回のデモンストレーションに200人が参加

(3)東日本大震災1周年復興和太鼓コンサート

3月18日(日)(ガゼッタ劇場)

サンパウロの和太鼓グループ(木下節夫氏主宰)及びブラジル打楽器グループのMENINOS DO MORUMBIによる公演。プレイベントとして,被災地に支援のメッセージを直筆の日本語で送ったサンパウロ州立学校の児童を招き,和太鼓ワークショップも実施。

和太鼓グループの演奏

和太鼓グループの演奏

会場は700人の観客で満席

会場は700人の観客で満席

(4)日本映画上映会・震災被災地応援特集

3月17日(土)・24日(土)(ブラジル日本文化福祉協会小講堂)

震災をテーマとした日本映画および被災地東北が舞台となった日本映画の上映。

NHKドキュメンタリー「東北夏祭り~鎮魂と絆と~」

NHKドキュメンタリー「東北夏祭り~鎮魂と絆と~」

「ロック~わんこの島」

「ロック~わんこの島」

(5)Titi Freak氏講演会「復興のためにアートで何ができるか」

①3月20日(火)(サンパウロ美術館小ホール)

②3月21日(水)(サンパウロ大学日本文化館)

日系ブラジル人グラフィティ・アーチストのTiti Freak氏による講演会と震災復興関連DVDの上映会。

被災地でアートを通じた支援活動を行ったTiti Freak氏

被災地でアートを通じた支援活動を行ったTiti Freak氏

参加者からはさまざまな質問がなされた

参加者からはさまざまな質問がなされた

(6)復興発信使講演会「震災復興からのレッスンと世界のグリーン経済への貢献」

3月26日(月(環境省(ブラジリア))

3月28日(水)(ジェトゥリオ・ヴァルガス財団大学サンパウロ校経済学部)

「復興発信使」の本郷尚・三井物産戦略研究所研究フェローによる講演。震災復興への日本の取組を説明するとともに,新しい町作りにおける課題,今後のグリーン経済との連関などを発信。

本郷尚・三井物産戦略研究所研究フェローによる講演

本郷尚・三井物産戦略研究所研究フェローによる講演

80人の有識者・学生等が参加

80人の有識者・学生等が参加

(7)第17回サンパウロ国際ドキュメンタリー映画祭特別企画・東日本大震災関連ドキュメンタリー「LIGHT UP NIPPON」上映会

3月29日(木)(Museu da Imagem e do Som)

東日本大震災の5か月後,2011年8月11日に被災地10か所で「追悼」と「復興」の祈りをこめた花火を一斉に打ち揚げたプロジェクト「LIGHT UP NIPPON」の28分間のドキュメンタリーの上映。

フィナーレでは夜空に大輪の花火が上がる

古川国家戦略大臣の訪伯

4月28日から30日にかけ、古川国家戦略大臣はブラジルを訪問し、30日のブラジリア訪問においては、トンビーニ中銀総裁、ピメンテル開発商工大臣、ガイターニ伯環境次官及びパトリオッタ外務大臣と会談を行った。

トンビーニ総裁との会談においては、世界経済や両国の経済状況等についての意見交換が行われた。

ピメンテル開発商工大臣との会談においては、新たな日伯産業協力のあり方につき意見交換が行われ、人材交流の促進を含めた、今後の日伯経済関係の一層の深化に合意があった。ピメンテル大臣からは、5月末に訪日し、伝統的な両国関係を基礎に、新しい分野での両国関係を模索していきたいとの発言があった。

ガイターニ環境次官との会談においては、今年6月に開催されるリオ+20が主なテーマとなり、その中でも、リオ+20に向け注目を集めるグリーンイノベーションや、防災などの環境分野における日伯協力の可能性についても述べられた。

パトリオッタ外務大臣との会談においては、古川大臣より東日本大震災の際のブラジルからの支援に感謝の意が述べられると共に、二国間のパートナーシップの一層の緊密化について合意された。また、リオ+20、高速鉄道など様々なテーマについても率直な意見交換がなされた。

トンビーニ中央銀行総裁との会談/写真提供:Banco Central do Brasil

外交

- クリントン米国務長官の来訪

4月16日から17日にかけ、ヒラリー・クリントン米国務長官がブラジルを訪問した。訪問中には、昨年3月のオバマ大統領訪伯以来、定期的に開催されている、ブラジルと米国との二国間対話枠組みである「伯米グローバル・パートナーシップ対話」第3回会合が実施された。また、昨年の国連総会期間中に正式に発足した、「開かれた政府パートナーシップ」の第一回ハイレベル会合が、米国とブラジルの共同議長の下、ブラジリアで開催された。

クリントン米国務長官の訪伯/Roberto Stuckert Filho/PR

内政

- ルセーフ大統領支持率が過去最高に

(1)4月18日から19日にかけ、ダタ・フォーリャ社が全国の2、588人を対象に行った調査によれば、ルセーフ大統領の支持率が過去最高の64%を記録した(同社が1月に実施した前回調査では、59%)。

(2)他方で、2014の大統領選挙についてどの立候補者が好ましいかとの質問では、32%のルセーフ大統領を大きく引き離し、57%がルーラ前大統領と回答し、依然として高いルーラ前大統領の人気ぶりがうかがわれた。

- ブリゾラ・ネット下院議員の労働雇用大臣就任

4月30日、新労働雇用大臣にブリゾラ・ネット下院議員(民主労働党、PDT)が指名され、5月3日に就任式が行われた。同省では、昨年の12月にルピ前大臣が辞任して以来、約5ヶ月間正式な大臣の不在が続いていた。ブリゾラ労働雇用大臣はPDT創設者である故レオネール・ブリゾラ元リオ州知事の孫に当たり、また、33歳で閣僚の中では最年少の大臣となる。

Copyright © 2012 - Embaixada do Japão - Todos os direitos reservados